MOZIA (Tp). La missione archeologica de “La Sapienza” scopre la Stele di Melqart.

Gli archeologi lo sanno bene: per una strana legge cosmica, i reperti importanti emergono solo l’ultimo giorno di scavi, di solito dall’angoletto più remoto e meno promettente dell’intera area di studio. Anche stavolta non si è fatta eccezione alla regola, ma la scoperta è davvero insolita e ve la presentiamo in esclusiva.

Col nome di Mozia (o anche Motya) si designa ciò che rimane di un’antica città fenicia che sorgeva sull’isola di San Pantaleo, nello Stagnone di Marsala. Esattamente situata fra l’Isola Grande e la costa occidentale della Sicilia, l’isola appartiene alla Fondazione Joseph Whitaker dal nome dell’archeologo e imprenditore inglese che la comprò ai primi del secolo.

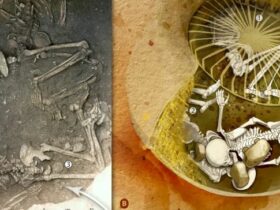

Venerdi scorso, la missione archeologica a Mozia de “La Sapienza – Università di Roma”, diretta dal prof. Lorenzo Nigro, ha individuato i resti di una importante sepoltura celati all’interno di una delle due camere di una torre difensiva nella prima cinta di mura della città, databile intorno al 550 a.C. Assieme ad alcuni vasi frammentari, incluso un aryballos (vasetto dal corpo globulare) corinzio, sono stati rinvenuti resti umani appartenenti a un adulto e a un bambino.

Soprattutto, nella tomba era presente un cippo funerario in calcarenite recante una delle più importanti iscrizioni fenicie rinvenute nel Mediterraneo centrale, dopo la Stele di Nora. (Questa fu trovata nel 1773 fra le pietre di un muretto a secco di un vigneto a S. Efisio a Pula, nella Sardegna centrale, dove sorgeva una delle prime città sardo-fenicie). Si tratta, dunque, di una delle pochissime testimonianze del primo alfabeto del mondo. Quella dei fenici fu, infatti, una vera rivoluzione: si passò da una scrittura “sacerdotale”, a una dettata da esigenze ben più pratiche, collegate soprattutto al commercio. Basti pensare che la scrittura cuneiforme sumera annoverava oltre 1000 segni e richiedeva grande perizia per essere scritta, così come quella egizia basata sui geroglifici.

Il sistema alfabetico fenicio era invece molto più semplice rispetto alle scritture pittografiche/ ideografiche e poteva essere compreso da tutti, non solo dagli scribi e dai sacerdoti. Comprendeva 22 segni consonantici, (per tale motivo è definito un “abjad”) mentre per le vocali non si usava alcun segno. La lingua non era foneticamente molto complessa e pertanto non era necessario scrivere le vocali poiché si potevano facilmente dedurre dal contesto.

Fu tramite le peregrinazioni commerciali dei Fenici nel Mediterraneo che l’uso della loro scrittura alfabetica si diffuse in Grecia e in Italia, soprattutto tramite gli Etruschi. Tutti gli alfabeti che conosciamo sono derivati dall’alfabeto fenicio. Nonostante la sua grande diffusione, le testimonianze di questo tipo di antica scrittura sono andate in gran parte perdute, da cui l’importanza della recente scoperta.

Delle stele di Mozia, di forma parallelepipedale-rastremata si è conservata la parte superiore, alta circa 45 cm. La sommità conserva ancora tracce della pittura rosso vivo, che la rendeva facilmente identificabile. Del resto, questo era il colore tipico di quel popolo, basti pensare che lo stesso termine “fenicio” deriva dal greco phòiniks che significa, appunto, “rosso”. Tale denominazione, che ritroviamo già in Omero, era legata alla merce più preziosa che i Fenici esportavano in tutto il Mediterraneo: la porpora, il pigmento che veniva estratto da molluschi del genere Murex. Questi vivevano nel mare prospiciente le coste del Libano i cui abitanti, i Fenici, appunto, avevano imparato molto presto a utilizzare su larga scala per tingere i tessuti.

Su uno dei lati grandi, il cippo di Mozia reca un’iscrizione monumentale disposta su quattro linee che recita: «Tomba del “Servo di Melqart” figlio di…». «Questo è l’epitaffio di un re – spiega il prof. Lorenzo Nigro – e se riusciremo a trovare anche il resto della stele saremo in grado di dargli un nome. Melqart era infatti il dio dinastico di Mozia – ovvero protettore del sovrano – equiparato dai Greci di Sicilia a Ercole. Per questo il re, umilmente, si definiva “suo servo” (come era consuetudine anche in Oriente) per sottolineare il diritto divino della propria regalità. L’epiteto ci è, infatti, noto da altre due iscrizioni, rinvenute nel secolo scorso. Le lettere della stele sono incise, anch’esse dipinte di rosso e caratterizzate da una monumentalità e stato di conservazione che suggeriscono una committenza regale o sacerdotale. Insieme al dio Baal, Melqart era adorato nel tempio che si trova ad un centinaio di metri da dove è stata effettuata la scoperta. Aveva le sembianze di un guerriero giovane e forte che brandiva una lancia per trafiggere un grifone. (La sua iconografia può ricordare vagamente quella del nostro San Giorgio)».

Curiosamente, il ritrovamento della stele è avvenuto appena cinque giorni dopo la ricollocazione – sempre ad opera degli stessi archeologi de ”La Sapienza” – della statua di Baal al centro del Kothon: è questa una grande vasca di acqua salata collegata al mare che per lungo tempo si è pensato fosse un piccolo porto o cantiere navale riparato all’interno dell’isola e che, invece, di recente, gli studiosi hanno scoperto essere stato un luogo per cerimonie sacre che prevedevano immersioni in acqua.

Dopo circa 24 secoli, dunque, il dio è nuovamente al centro del Kothon quale “nume tutelare delle acque sacre” di Mothia. Si spera che, oltre a favorire importanti scoperte, Baal non interrompa il suo benefico influsso sul team di archeologi de La Sapienza che, oltre ai notevoli risultati ottenuti e nonostante sia arrivato primo al finanziamento per la ricerca universitaria “Prin” 2017, ha i fondi – e gli stipendi – bloccati dal MIUR a causa di un intoppo burocratico.

Autore: Andrea Cionci

Fonte: www.lastampa.it, 30 set 2019